手机浏览器扫描二维码访问

八十里雪程(第1页)

他们排成纵队,出现在白茫茫的雪原上,慢慢地蠕动着,好像巨大的玉盘上绽开的裂纹缓缓地向前延伸。疾风刮着地面,呼呼作响,卷起尚未冻结在地面上的雪的粉末。

他们挪着沉重的步子,在雪地上砸下一溜深深的坑窝,每走一步,都重重地喘息,喷出的热气从口罩边溢出来,在睫毛、眉毛和胡楂子上结成沙状的冰粒。每个人都穿得很厚:衬衣、绒衣、皮背心、棉衣、罩衣;毛皮鞋像铁锭一样,踏在地上橐橐地响;皮手套戴至小臂,人造毛帽耳放下来紧紧地系住,帽檐重重地压住眉骨……可是,他们依然觉得很冷,还在身上套上一件羊皮大衣。这样一来,他们都显得更加肥大,笨拙得实在像头熊。

高原的风真厉害呀!不比平原的风———湿风,这种风只冻皮肉。高原的风是干燥的、真正的冷风,冷硬的风。它刮起来像刀子,像冰冷的飞箭,一下子就从后背穿过,穿透皮肉、骨髓和血液,从前胸直穿出去。空气本来稀薄,却又急剧流动。

他们渴望空气像饥饿的婴儿渴望母亲的奶汁,每个人都张开口使劲地呼吸,好像刚刚从水中扔到岸上的活鱼。低气压使血压降下去,无事时就昏昏欲睡,此刻活动起来,更觉得头重脚轻。

他们慢慢地向前走,几乎是一步一歇。积雪有时陷至膝盖,有时掩埋过腰身。裤管和鞋面在摩擦中渐渐打湿了,但是只要不停顿下来,脚掌到胯部就一直很热。可是脚趾很冷,这些部位跟鼻尖和耳轮一样,若不是有皮毛保暖,一定会冻得发烫,过后就冷却下来,直至麻木。每个人都扛着一把铁锹,像扛枪那样,锹头向天空斜指着。走过一段路,有人回过头去看:哨卡的那几幢小屋,弹丸一般在冰山下扔着,岗楼静静地矗立着,长方形的射孔,仿佛黑色的眼睛,在雪野里更加醒目。从那踏过来的足迹,宛然一条从脚下飞出来的发辫,由粗变细,愈远愈细,一直细到没有。

“多好的天气啊!”抱怨寒冷的一个没有,反而有人轻轻地赞叹了。

于是,有人仰首看去,看那高阔的蔚蓝的天空。天空好像是洗过的,如出浴的少女一样鲜亮,海子一样清澈。那阳光是金黄色的,可是从积雪上反照回来,便成了刺目的闪光,每一粒雪尘便成为一颗闪光的晶体。而明铁盖河仿佛是有了生气,晃动着浑身的玉片,河面上一片光辉。那雪裹冰封的群峰,如巨人矗立,蟒龙般的烟云从上面升起来,绵延千里,宛如奇大的银色的蒸汽机头,喷吐着浓密的烟雾。

他们沉着地朝前走,顾不上说话,每走一步都格外吃力。

那被疾风和阳光蚀黑的脸庞,流露出忍受煎熬的神色。太阳渐渐爬高,温度也上升起来。有人开始觉得身上发热,摘掉口罩、敞开大衣;有人将墨镜或风镜戴上了;有人埋头看看手表。已经九点十五分了,可是,走了还没有三公里。

“前面停下!”排长在后面大声喊。队伍停下来。几个战士用锹把顶住胸膛,支撑住倾斜的身体。有人歪斜着身子,呼呼地喘息着。

排长瘦小、精悍,不大的眼睛里放射着沉静的光辉。“原地休息!”他用不很响亮的声音说。

大家纷纷在雪地上坐下,不愿意多走一步。大家都面对太阳,享受太阳温暖的照耀,也高兴冷风拭掉脸上的汗渍。

“往年的冬天从来没有这么长啊!”有人开始和近旁的人说话。

“他们也是,怎么不悠着烧呢!”一个小脑门战士愤愤不平。

“话不能这么说,托克曼苏卡子哪能和我们比呢。他们那连干牛粪也捡不着。”搭话人一副善解人意的口气。

“娘的,我的火柴呢?”有人嘴上叼着烟卷,在衣袋里摸索着,接着点燃了烟。浓烈的烟味在疾风中开始飘散。仿佛是听见了熟悉的信号,每个人都摸出一支,或者卷好一支,点燃吸着。

有一处爆起一阵哄笑,一个大个子摘掉帽子在空中挥动着,哎———哎———哎地叫;另一个战士从地上飞起一个雪团,打在他脸上。嬉笑声和叫骂声便从这起来,几个人艰难地在雪地里奔跑追逐。

也有人站起身,轻轻跺脚。一个战士小声嘀咕:“该干了,坐着实在冻。”

“四十公里路哩,挖吧,不然早得很呢……”有人随声附和。

排长扔掉烟头,拾起铁锹,眯细了眼睛,静静地向远处眺望。他那样子像在聆听什么声音,然后把铁锹使劲扎进雪里,用脚使劲踩了一下,一屈腿,将一块积雪铲起抛了出去。

大家全都站了起来,一条线地在不很分明的被积雪覆盖了的路面上排列开来。铁锹和积雪的接触声,雪块脱离铁锹的摩擦声嚓嚓地响。每个人都重重地呼吸,白色的气流从口中喷出好远,像小小的手电筒在黑夜里放射的光柱。

雪层一块块地被切割。雪块是新鲜的,蓬松而略有弹性的。有人端着它在铁锹上颠了几下,咂着嘴说:“嘿,和我们家乡的年糕差不多呢!”

大家都挥舞着铁锹,大衣的衣角摆动着。

雪尘飞舞,此起彼落。心脏在胸膛里跳动着、撞击着,发出沉闷的声音。血液在流转,骨节在啪啪地响。筋肉绷紧了,有片刻还突突颤动。喉管里发出吭吭的声音。毛孔逐渐张开,汗从皮肤里渗透出来,黏糊糊的,受了冷气的袭击,顷刻工夫,变成细小的冰珠。“啊———啊!”有人轻轻地低吟着,似乎陶醉在劳动的节奏中了。抬起头,脸蛋红扑扑的。雪块像白色羽毛的球体,像棉团,像凝结的乳汁,像软化了的美玉,在空中飞起,又跌到地上,翻滚一下,懒懒地爬开。雪层下露出白里透黑的路面来了。雪的粉末像晚秋的晨霜一样,和泥土掺和着。路面一片片扩大,最后铲除了白色的界线,一段路便像一卷灰色的布匹在脚下展开。

几个人先后伸展了腰,看看这伸展开去的路面。

一个人脱下皮大衣扔在一旁,几个人跟着脱了下来。几个人撩起帽耳,露出那发红的柔软的耳朵。

排长把铁锹插在雪里,摘掉墨镜,看看天空。天空比方才还要亮了,太阳燃烧着,向头顶慢慢逼近。雪山闪着耀眼的光芒,衬着蓝天,显现出美丽的远景。几朵薄云在空中轻轻地浮游着……

巨大的玉盘似的雪原被切割着,仿佛在上面滚过了一道宽阔的车辙。阳光使雪层表面的积雪融化了,雪地上湿漉漉的,雪的反光也不再像上午那般刺目。雪山上的冰雪在融化时变得柔和了,如堆积入云的肥羊的脂膏,如美人熟睡时袒露的肌肤。而雪山的峡口里,流水潺潺,正把那冰冻的山涧,如洗一柄睡剑一样地冲洗。

一条冰河横身而来。

他们横抱着铁锹,从冰堤滑向河谷。他们都在河面上旋了一圈,然后站起来。一个人摔了一跤,爬起来又摔了一跤,再爬起来却不敢向前挪步,在原地动了几下,几乎是直挺挺地摔下去,躺在那有几分钟不动。最后挣扎着爬起来,几乎是一路挪一路摔地冲过岸去。

伴随着这冰上舞蹈的是时时爆起的笑声,掺杂着愉快的吆喝和痛苦的叫喊。

道路开始在彼岸延伸了,沿着一面断壁向山上旋去。铁锹铲动雪块的嚓嚓声,锹把嘎吱的呻吟声,战士呼哧呼哧的喘气声和怦怦的心脏跳动声,又和谐地交奏起来。腿在发困,腰在发酸,心在发烧,胸在发闷,口在发燥,头在发胀,眼睛在冒火。有人俯下身去把额头贴向雪面,脸上洋溢出快意。

在西方,天边出现了一层淡淡的灰色。一股小风吹得人心在不知不觉中紧缩起来。高高的冰峰上,巨大的烟云笨重、吃力地不易察觉地摆动了一下。一只鹰在空中愈旋愈高,勾着头向大地上瞅着,一扭身,一斜翅膀,向东方慌张地飞去。一种阴冷的没有生气的东西渗进了日光里,太阳好像减退了它的热力。空气急剧地颤抖着,身体裸露着的地方,可以感觉到阴冷的尖锐的气体的荡拂。仿佛浓重的墨水溢出,阴云从西方慢慢地爬过来了,渐渐吞没了山头。阴云张牙舞爪,气势汹汹,锋头不断地变幻,一会这一团向前,一会那一团向前,携带着轰轰的啸声。太阳惭愧地向高空退却,光线显得细长了,显得软弱无力。一层白色的粉末从地上爬起来,在空中翻腾了一下,飞快地旋转着,奔跑着,升浮着,在山坡前兜着圈子,欣赏峡谷的恐怖的叫喊。白色的颗粒从空中斜劈下来,交织成密密的网。有的直劈下来,一股脑钻进了深深的雪褥。微温的空气受了压制,慌乱地向远方逃遁。寒气立刻填塞进来,拥挤着,推搡着,迅速聚集、膨胀、扩散,向空中也向实体浸透。一种恐惧注入了人的心头。这从人的目光里反映出来———每一双眼睛,都与这残酷的自然气势一样,急剧地变化,显得越来越冷峻。

锦鲤特工在种田

穿成被无良叔婶卖给人牙子的八岁小孤女怎么办?雇佣兵出身的聂绾绾表示不怕不怕,开局先分个家!然后再当个小大夫,开个小酒楼,买座小玉山,发家致富就在眼前!去前线的大哥回来了,失踪的父母也回来了,还有个小狼狗整天围着她打转!小日子渐渐滋润起来,聂绾绾觉得自己有亿点点优秀!生活有亿点点幸福!并且想躺平摆烂可小狼狗丈夫却直勾勾地盯着她平坦的肚子媳妇儿,还要再生个小狼崽儿才能躺平!一二三四五,六六聂绾绾数着满屋子蹦跶的小狼崽,一脚将跃跃欲试的某男踹下炕。...

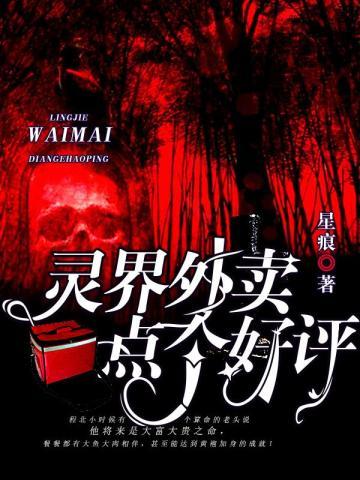

灵界外卖,点个好评

程北小时候有个算命的老头说他将来是大富大贵之命,餐餐都有大鱼大肉相伴,甚至能达到黄袍加身的成就!没想到竟成了外卖配送员,一天,一个配送费200元的天价订单,将他牵扯进了十年前的一桩悬案中是无情的地狱,还是他人生的转折点?...

逃亡游戏:我被全人类通缉了

林季瞎了后,为治疗在医院住了十三年。意外激活系统后,他重获光明。却发现,他接受的根本不是治疗,是囚禁。甚至,有人说他是个天才罪犯,罪大恶极。他想出逃,想查明真相。可系统却反复叮嘱他别让他们知道,你看得见。他不解,被发现了会怎么样?会死。...

王爷,王妃貌美还克夫

林卿嫣命太硬,三年克死了六个丈夫,一朝国破,她替妹妹和亲,被送上敌国的花轿。所有人都等着她把他克死,谁知他不仅没死,最后还成了九五之尊,而她成了他掌心里的娇宠。可她却只想逃,因为他太恐怖,手段太残忍。终于有一天,他忍无可忍的把她拎入怀,声音凉薄再跑,腿打断!她你看你看,果然很凶残...

田园小吃货:怀着包子去致富

沈竹不仅穿越了,还怀孕了!什么?这家里的人食不果腹还有极品亲戚打秋风?那就打回去!谁知,身边男人摇身一变,成了尚书。沈竹觉得还是保命要紧。婆婆要给自家男人纳妾巩固实力?还是当初指腹为婚的人?沈竹嗯,我们还是做朋友吧。只见男人阴沉的脸色一转,娘子,做什么?额,朋友两字怎么那么难说出口。...

福宝团宠:神医娘亲开挂了

风寄灵,一朝穿越成了被毒哑被下药的侍郎府小姐,性如烈火的她,怎肯任人摆布,太监了狗男人,火烧宅院,搅得人仰马翻后,一个不注意,滚落山涧。送上门的美少年,正好用来解药。一夜情浓,风寄灵竟凭空消失了。五年后,为了一株宝药,二人再次相遇。彼时,美少年成了位高权重的王爷,豆芽菜少女成了单亲带娃的女医。王爷,你这长相,丑帅丑帅的,要不要我给你做个微调。某王爷冷笑,撕掉脸上的面具,抱起身旁的小崽子。现在再看看,是本王帅,还是我们的儿子帅?...